『7つの習慣』を読み直していきながら、気づきや感想を記しています。

今回は、第一部の「7つの習慣とは」です。

前回の「インサイド・アウト」では、人間の有意義なあり方を支配する原則が存在すること、その原則をまとめたものが『7つの習慣』であることが分かりました。

ただ、まだどこかぼんやりしていて、「7つの習慣」について人に説明することはできません。今回も読み進めながら、自分なりにまとめていきます。

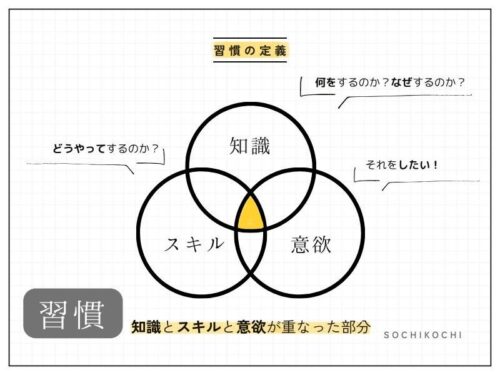

「習慣」の定義とは

「習慣」というと、歯磨きや顔を洗うように日々繰り返すことをイメージするが、『7つの習慣』では、以下の通り定義されている。

本書では、知識、スキル、意欲の三つが交わる部分を習慣と定義したい

ここでは、効果的な人間関係を築く上での、「習慣」の一例が紹介されている。

- 相手の話を真剣に聴くことが大事だと知っている(知識)

- 人の話を深く聴くスキルを持っている(スキル)

- 相手の話を聴きたい!(意欲)

どれかが欠けていたら、真に効果的に機能することはないだろう。

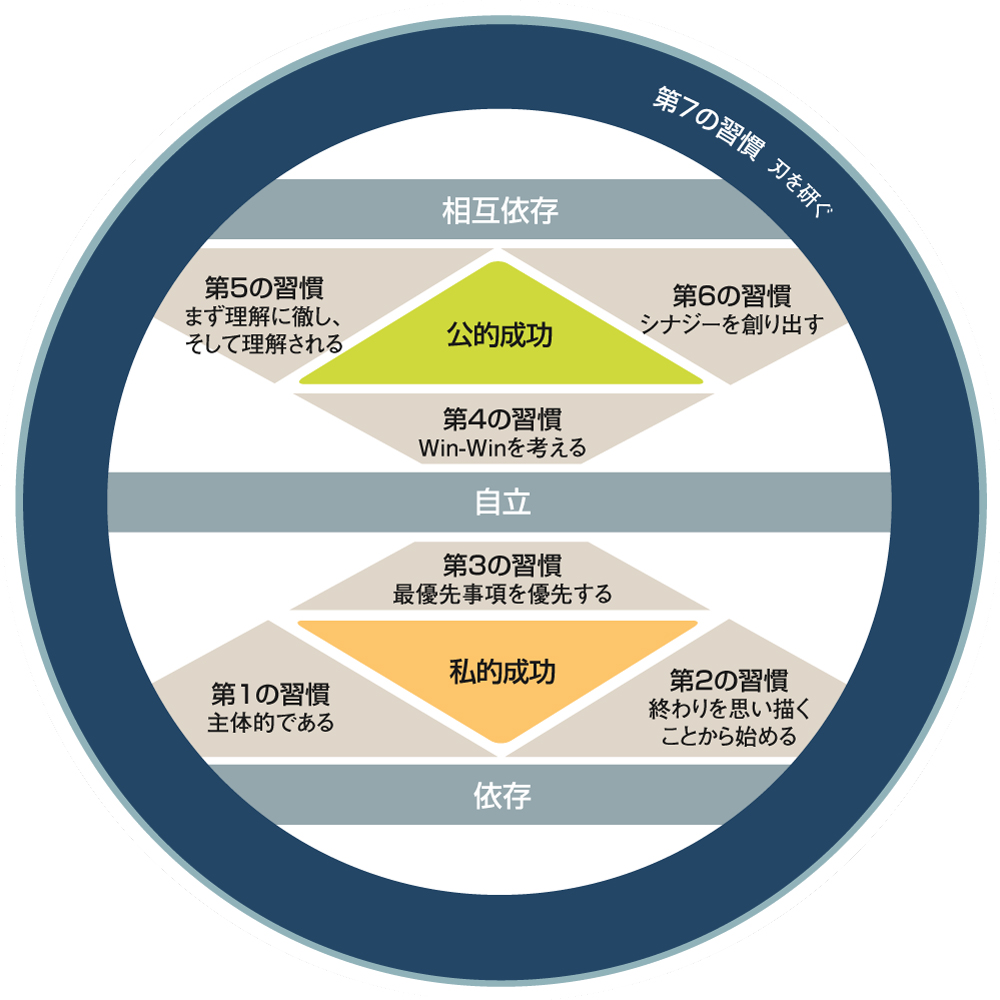

成長の連続体

フランクリン・コヴィー・ジャパンのサイトに、図が掲載されている。

とは、

相互から自立へ、そして相互依存へと至る

段階のこと。

そして、成長の連続体を導くプロセスが、「7つの習慣」だと言うのだ。そのプロセスは、大きく以下の通り。

- 第1から3の習慣までは、私的成功(自制)を築くこと、

- 第4から6の習慣までは公的成功(相互依存)を築くこと

- 第7の習慣は、1から6までの習慣をより効果的にするもの(再新再生)

一つの習慣が完璧になるまで次に進んではいけない、というものではないそうだが、成長には順序があり、それぞれが相互作用して相乗効果を高めていることを理解しなければならない。

効果性の定義

「7つの習慣」は、効果性を高めるための習慣である。

そして、「7つの習慣」は自然の法則に従った「P/PCバランス」というパラダイムに基づいている。

※「P/PCバランス」は次で説明する

は、以下の二つの要素で成り立っている。

- P:成果(Production)

- PC:その成果を生み出すための能力(Production Capability)

「P/PCバランス」について

「P/PCバランス」についての説明として、『ガチョウと黄金の卵』の寓話が紹介されている。

ある日、貧しい農夫が飼っていたガチョウの巣の中に黄金の卵を見つけた

市場に出してみたら、本物の純金だと分かって農夫は驚いた

来る日も来る日も黄金の卵を見つけ、農夫はお金持ちになった

ただ、ガチョウは1日1個しか黄金の卵を生まなかった

欲が出てきた農夫は、ガチョウを殺してお腹の中の卵を一気に取り出そうとした

中は空っぽだった

ガチョウはもういない

ここでは、

- P(成果)はガチョウの卵

- PC(成果を生み出す能力)は、ガチョウ

であり、この例を見ると、P/PCバランスを保つことがいかに大事かが分かる。

三つの資産とは

P/PCバランスが大事なことは分かったが、日常生活においてはどうだろうか。ここで三つの資産が紹介されている。

とは、

資産は基本的に三種類ある。

物的資産、金銭的資産、人的資産である

筆者は、その中でも最もバランスが大事なのは、人的資産だと言っている。人が物的資産も金銭的資産もコントロールするからだ。

人的資産の例として娘の部屋の話が紹介されている。

あなたは、娘の部屋が散らかり放題なのが気になっているとする

娘に口うるさく怒鳴り、叱っていたらどうだろう

ここでは、

- 娘の部屋が綺麗になることが、P(成果)

- 娘が自分で掃除することが、PC(成果を生み出す能力)

である。

綺麗な部屋(P)のことしか考えず、娘を怒鳴り続けていたら…?

一時的に部屋は綺麗になるかもしれないが、またすぐに同じ現象が起きるかもしれない。

組織の成果を生み出す能力

正しい原則の大きな価値の一つは、あらゆる状況に当てはめられ、応用できるということである。

筆者は、『7つの習慣』も、個人・家庭・組織…とあらゆるところで応用できる原則であると言っている。

ただ、やはりP/PCバランスは、組織の人的資産においては特に重要であるそうだ。

例は割愛するが、印象的だった言葉はこちら。

人手はお金で雇えるが、人の心までは買えない。熱意と忠誠心は、心の中に宿るものである。

労働力は買えても、頭の中までは買えない。創造力、創意工夫、機知は頭の中に宿るのだ。

組織で言うと、成果ばかりを追いかけて、目の前のスタッフ、または顧客の信頼を蔑ろにしていたら、長期的な成果は得られないことは容易にイメージできる。

効果性の鍵

効果性の鍵はバランスにある。

ガチョウの世話ばかりして、金の卵を見ない、または市場に持って行かなければ収入を得ることができない。

確かに、働きすぎて体を壊してしまい、結局仕事を休まなければならなくなる…ということは、よくあるだろう。

そして、バランスを見極める高い判断力が必要で、それこそが、効果性の本質であると書かれている。

この本の活用方法

次に進む前に、「7つの習慣」の効果を高めるための二つのパラダイムシフトが提案されている。

- 読んで終わり、ではない

まず、この本は一度目を通したら本棚にしまい込んでおくようなものではないと考えてほしい。

読んで終わりではなく、実践し、習慣を身につけ、また原則に立ち戻る…この変化と成長の継続的なプロセスを繰り返すことで、この本から得られる成果が最大限になると言っている。

- 学んだことを他人に教えることを前提に読む

第二に、この本との関係を生徒(教わる側)から教師(教える側)に転換することを勧めたい。

理解していないと、教えることはできない。誰かに教えることを前提にしていれば、メモを取りながら、理解を深めながら進めていくだろう。

副作用的な効果として、取り組んでいることをシェアすることで、周囲からのサポートを得られるかもしれないとあった。

この本がもたらしてくれること

筆者は、読者が自分の「変化の扉」を開き、「7つの習慣」を深く理解し、実践する決心をすれば、素晴らしい成果を約束できると、明言している。

その成果とは、簡単にまとめると以下のようなものだ。

- 段階的に成長していくが、その効果は飛躍的なものである

- あなたの自信は目に見えて増すだろう

- 周りからどう見られているかが気にならなくなると、他者の考えや世界観、彼らとの関係を大切にできるようになる

- 人間関係が良くなる

- 真の自立、効果的な相互依存を実現できるようになる

筋トレのように「続ければ必ず成果がでる」と、信じてやってみるしかない。

おわりに・第一の習慣へ進もう

第一部を整理するだけで1週間ほどかかってしまった。しかし、読むだけではなくまとめることで少し理解が深まったように思う。

Memo:

・「7つの習慣」とは、依存から自立へ、そして相互依存へと至る成長の連続体を導くプロセスである

・「7つの習慣」を理解し、実践すれば、自己を高め、人間関係を良いものにすることができる

もし、「7つの習慣」を実践するなかで、より具体的な理解が深まったら書き直したいと思う。

次はいよいよ、第1の習慣へ。

▶︎次回へつづく

参考:

スティーブン・R・コヴィー,「完訳 7つの習慣 人格主義の回復(新書サイズ) 」,2023年9月,第一部 7つの習慣とは